Musica

- Partiture

- Audio

- Musica elettronica

- Esecuzioni digitali di partiture

- Live

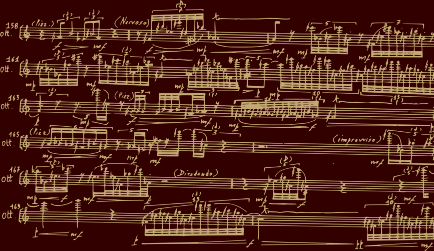

Gli effetti evidenti di una diffusa sorta di “alchimia sonora” da un primo periodo creativo, ampiamente intuitivo e prolifico, hanno lasciato poi progressivamente posto ad un’organizzazione più sistematica dei “materiali” stessi e principalmente ad una disposizione temporale degli accadimenti musicali che si ricollegavano a molti fenomeni esterni alla musica ma riconducibili alla sua magica proprietà di sintesi formale ed interlinguistica.

Tutto ciò è accaduto come se il tempo di un innato/ritrovato spazio cosmico avesse prodotto in continuum i suoi confini e i suoi equilibri, generando e organizzando il processo stesso che conduce attraverso percorsi labirintici alla grande forma dell'opera stessa, nello scenario di un inespresso e sofferto teatro/realtà che prelude ad una crudele consapevolezza di memoria artaudiana, si delineano categorie di gesti estremamente puntuali e rigorosi, che divengono un caleidoscopico distillatore di tutte le altre componenti del lessico e della relativa energia sonora messa in atto ogni volta in ogni singola creazione.

In tutto ciò anche il silenzio, nella sua legittima riappropriazione di una primigenia coscienza dello spirito attraverso le leggi della natura, assume qui pari importanza rispetto al suono.

Così anche il “suono ombra” che immancabilmente il suono trascina dietro di sé come memoria antica, da sempre esistente archetipicamente, come linea di confine tra “immaginato” e “rappresentato”.

Questa stessa differenza tra “immaginato” e “rappresentato”, coagulantesi in quelle presenze ricorrenti che chiamerei “forze intrinseche dell’energia residuale“, ha grande importanza per disvelare quelle zone neutre dell“aura” situate proprio ai “limiti della terra fertile”, ove concetti come “labirinto”, “identità” e “chimera” si intrecciano indissolubilmente alla tagliente precarietà dei “mondi possibili”.